在中國,5G網絡的建設已經進入了第二期,從重點覆蓋走向全面覆蓋,從室外覆蓋走向深度覆蓋。

在此期間,經常有親密用戶進行如此的靈魂拷問:

- 5G基站需要隔多遠建一個?

- 5G網絡的平均下載速率是多少?

- 5G網絡下隨時隨地都能流暢地做直播嗎?

這些問題其實都和網絡規劃相關。網規是建網前最關鍵的步驟,也是移動通信產業中一個至關重要的工作崗位。

啥是網規?凡事預則立,不預則廢。話說要建設一張5G網絡,總得有個目標規劃,不然,花了大價錢買設備做工程,稀里糊涂地安裝好,可能發現平均速率也沒快多少。網絡規劃,就是要明確目標,花多少錢,建多少站,服務多少用戶,速率多高,把一切都安排得明明白白。

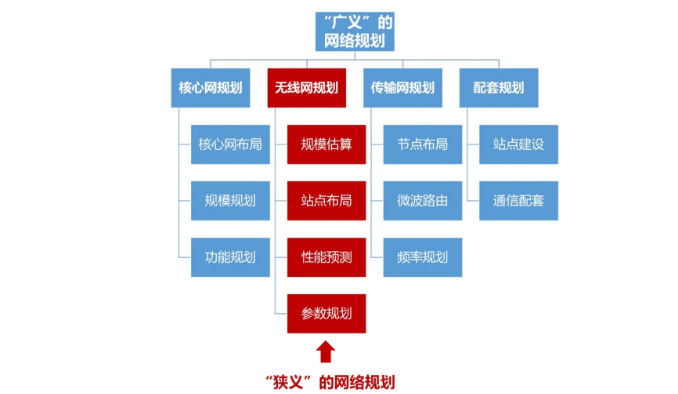

由于網絡建設是一個端到端的復雜過程,包含了無線接入,傳輸,核心網,配套設施(鐵塔,機房,電源,空調,消防)等環節,規劃需要把各個環節統一考慮,這就是“廣義”的網絡規劃。但我們平時脫口而出的“網規”,則是專指無線網絡的規劃。這是因為接入網涉及到多個基站的建設,投資最大,網絡的性能和用戶體驗直接相關,自然成為關注的重中之重。

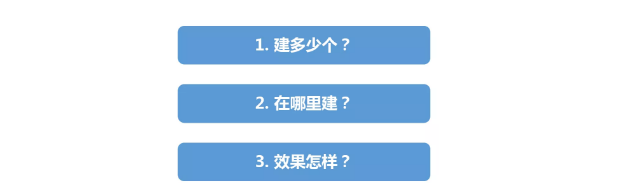

網規能做些啥?要在一片地區建設5G網絡,網規需要回答下面一組問題:

1. 需要建多少基站,才能覆蓋良好,容量足夠?2. 這些基站要建在什么地方,才能達到覆蓋和容量要求?

3. 預計建成后的網絡性能如何,平均下載和上傳速率是多少?

這里的三個問題和本文最前面提出的三個問題,在本質上都是一樣的。網規,就是使用一系列的方法論和工具,指導網絡建設,讓運營商的錢花在刀刃上。解答好這些問題,就是網規工作的最大價值。

另外,網絡在建成之后,隨著用戶的發展,難免需要擴容,或者頻譜重耕,把原先的3G和4G的頻譜拿來給5G用,到底要什么時候擴容,哪些站應該擴容,怎樣做才能不影響性能,這些也是網規的工作內容。

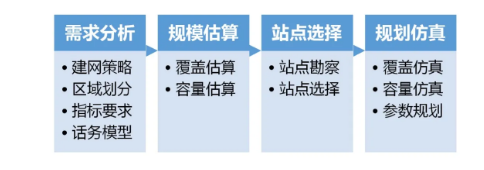

網規要咋做?網規是一個系統工程,需要遵循嚴格的流程。這個流程包含了需求分析,規模估算,站點選擇,規劃仿真這四步。

- 需求分析:

需求分析的目的,是要確定網規的目標。目標不清,做什么都是錯,綱舉目張,一切才有了方向。

這一步,核心工作是搜集信息,也就是問客戶問題:

1. 口袋里有多少錢,希望建多少站點?

2. 想要覆蓋哪些地方?一般來說分為四類:密集城區,一般城區,郊區,農村,您要覆蓋的地方,這些場景各占多大比例?不同場景的重要性不同,規劃的標準也是不一樣的。

3. 要用哪個頻段?不同頻段的傳播特性不同,對站點數量的影響非常大。比如在中國,用700M來覆蓋就僅需45到50萬個基站,而用3.5GHz來覆蓋的話,需要的站點數是700M的6倍之多。4. 要服務多少用戶,采用什么話務模型?這倆問題是為了核算規劃網絡的容量能否和客戶的目標相符。5. 想要開展什么業務? 不同業務需要的下載和上傳速率是不一樣的,對時延的要求也不盡相同。網規需要根據業務需求設定一個邊緣速率,也就是在這個小區內任意位置都可以支持這種業務。以5G為例,雖然愿景中定義了三大場景,但初期我們聚焦于面向個人用戶的增強型移動寬帶業務(eMBB),目前各種典型業務的需求如下表所示。

| 業務類型 | 上行/下行 | 帶寬需求 | 時延需求 |

| 視頻直播(720P,1080P) | 上行/下行 | 2~5Mbps | 50ms |

| 2K視頻 | 下行 | 10Mbps | 50ms |

| 4K視頻 | 下行 | 25Mbps | 50ms |

| 8K視頻 | 下行 | 50Mbps | 50ms |

| VR/AR | 下行 | 20~50Mbps | 20ms |

| 云游戲 | 下行 | 100Mbps | 20ms |

目前手機屏幕的分辨率集中在1080P到2K,就算考慮到其他高清設備,50Mbps的速率已足以在線看4K視頻了,滿足需要云游戲要求就需100Mbps的速率。對于視頻直播來說,消耗的流量以上行為主,按照手機拍攝720P到1080P的視頻來算的話,上傳速率約為2~5Mbps。

因此,對于5G高價值場景,規劃的小區邊緣速率建議下行50Mbps,上行2Mbps;在超高話務的熱點區域,建議按下行100Mbps,上行5Mbps來規劃。

- 規模估算:

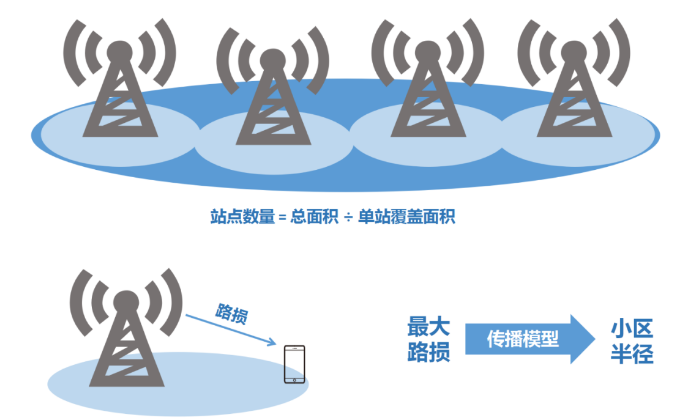

完成了建網目標的需求分析,下來就需要評估需要建設多少基站了。一般按照覆蓋和容量這兩個維度來算,也就是,先按照覆蓋來估一版需要的站點數,再按容量來算一版站點數,然后在兩個中取多的那個。

我們先來看基于覆蓋的規模估算。要進行基于覆蓋的規模估算,首先要進行的就是鏈路預算。

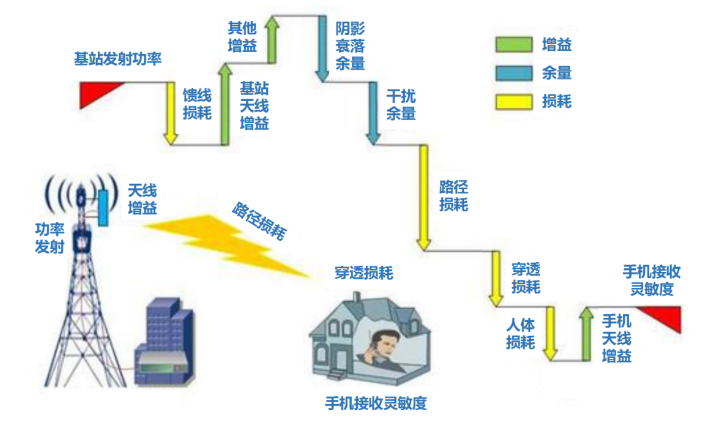

鏈路預算的思想是,按照目標的邊緣速率要求,再考慮信號從基站或者手機發出經歷的饋線損耗,傳播損耗,穿透損耗,天線增益等過程,得到最大允許的路徑損耗值(MAPL,Maximum Allowed Pass Loss),再結合傳播模型,就可以得到小區的覆蓋范圍了。

一般來說,基站的能力強,發射功率大,可達200瓦到320瓦,而手機的發射功率則要小得多,一般為0.2瓦到0.4瓦。因此上行的MAPL要小于下行,也就是說,覆蓋是上行受限的,計算小區半徑的時候,只考慮上行就可以了。所謂傳播模型,就是表達無線信號怎樣在空間中傳播的數學模型。頻段不同,覆蓋場景不同,天線的高度不同,都會導致使用模型的差異。

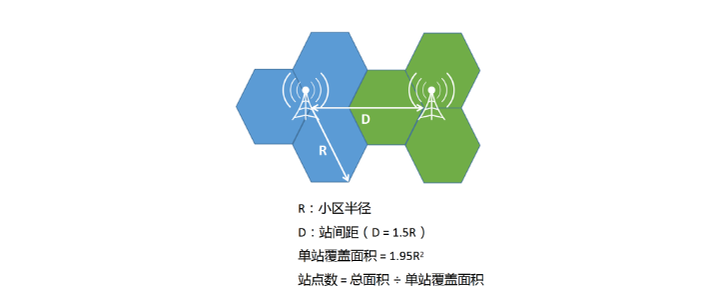

對于5G來說,協議定義了三種傳播模型UMi,UMa,RMa。其中UMi用于城區的微站覆蓋場景,UMa用于城區的宏站覆蓋場景,RMa則用于農村地區的宏站覆蓋場景。這些傳播模型和最大路損之間的數學關系相當復雜,這里就不展開說了,大家只需知道,根據最大路損和傳播模型,就可以算出手機和基站之間的最大距離,也就是小區半徑了。有了小區半徑,自然就可以算出站間距,也可以算出單個基站的覆蓋面積了。通過用該區域的總面積除以單站的覆蓋面積,所需的站點數也就算出來了。

注意,在網規中,一般按照每個基站三個扇區,每個扇區是一個正六邊形來計算,因此一個站的覆蓋面積相當于三個正六邊形的面積。

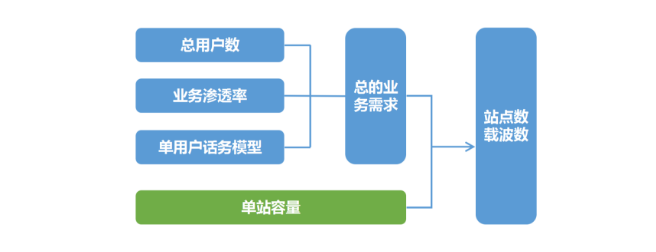

對于5G來說,以2.6GHz頻段,邊緣速率2Mbps為例,在密集城區的站間距約為450米,一般城區約為700米,郊區約為1300米。3.5GHz由于頻率高覆蓋要差一些,站間距都要比2.6GHz小100米左右。下面,再來看基于容量的規模估算。首先要搞清楚基站的容量到底是多少。這個容量并不是理論峰值速率,而是綜合考慮了無線環境,覆蓋場景,用戶分布,綜合多天線技術,基站和手機的發射功率,以及干擾情況得出的一個平均值,通常由系統仿真得到。比如,在密集城區,5G在頻段2.6GHz的下行平均容量一般為800M到1000Mbs,一般城區和郊區則更低,而所有場景下的理論峰值速率都可以到1700Mbps以上。

有了基站容量,再根據總用戶數,業務的滲透率,以及單用戶的業務模型:忙時每用戶打多長時間電話,下載或者上傳多少數據量,就可以算出支撐這么多用戶的各種業務需要多少基站了。好了,有了基于覆蓋和容量這兩個維度估算的站點數,取其大者,就是網絡規劃所需要的站點數了。下一步,就是要確定這些站點都應該建在哪里。

- 站點選擇:

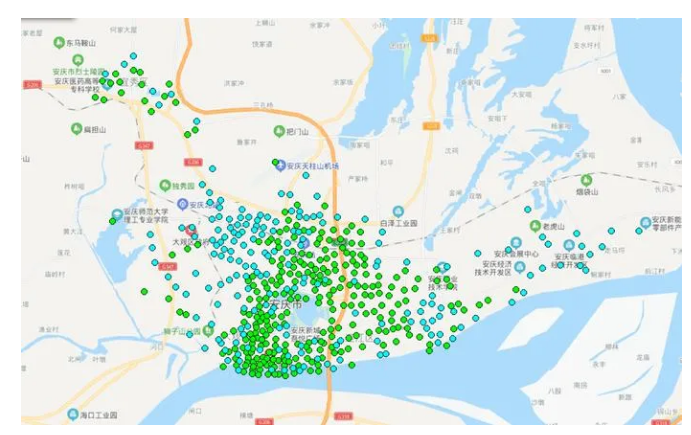

如果是全新建站,就要借助各種工具,把站點按照用戶的分布情況來在地圖上布下去,按照密集城區,一般城區,郊區,農村這樣的優先級來進行,對于交通干道,旅游景點也要重點考慮。

需要注意的是,盡量不要把站點放在山頂,道路中間,湖泊,海里等明顯不適合的地方,或者周邊有無線電臺,雷達站,衛星地面站等干擾源的附近。

當然,移動通信經過了這么多年的發展,前面的2G,3G和4G在部署的時候,早已建設好了大量的站點,擁有現成的機房,鐵塔,配套資源。因此5G在新建的時候,只需要利用這些現成的站址,在上面增加設備即可,實在不滿足覆蓋和容量的時候,才考慮新建站點。

- 規劃仿真:

前面的幾步再精確縝密,其實也不過是紙上談兵。實際環境中,地形復雜,加之建筑密集,扇區的覆蓋怎么可能是正六邊形呢?用戶的分布和業務使用也需綜合考慮,簡單估算也未必符合實際情況。

這就需要通過“仿真”這個工具來驗證。仿真理解起來,非常容易,就是“仿”真,模仿現實存在中真的東西。

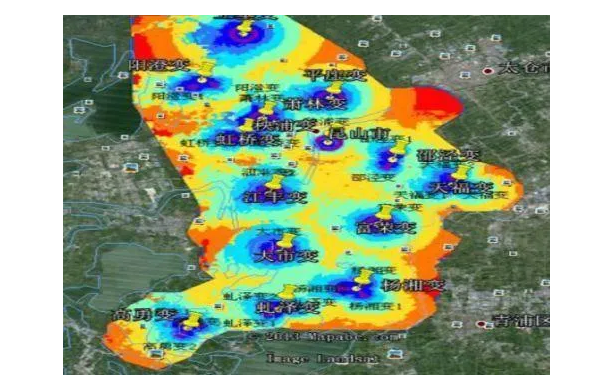

也就是說,仿真軟件會通過高精度地圖掌控目標區域的地形地貌,以及其上的建筑,樹木等一切必要信息,再加上基站的位置,天線高度,天線增益,手機高度,手機能力,及用戶分布等全方位信息,計算出覆蓋,干擾,平均速率,邊緣速率等各項指標。在5G時代,引入了Massive MIMO技術,可通過大規模天線陣列,以及波束賦形來實現上下行多流傳輸,并增強了垂直覆蓋能力,因此仿真需要演進到3D樓宇仿真才能準確反映覆蓋效果。

并且,Massive MIMO因其強大的波束賦形能力,可以靈活地調整下面5個參數:水平波瓣寬度,垂直波瓣寬度,方向角,下傾角,以及波束數量。這5個參數可通過調整不同天線的權值來確定,在仿真中也需要一并考慮。最后,使用仿真的結果來修正前面通過覆蓋和容量估算的站點數和站點位置,就可得出最終規劃的結果,可以給客戶輸出網規技術建議書了!相信看到這里,大家對最前面的那三個問題已經有了答案。

浙公網安備 33020902000291號

浙公網安備 33020902000291號 掃碼咨詢

掃碼咨詢